Le concessioni demaniali marittime e la conferma della proroga automatica

Le concessioni sono atti attraverso i quali la p.a. conferisce a soggetti terzi, in via discrezionale o vincolata, diritti, facoltà o poteri non preesistenti.

A seguito della concessione l’amministrazione conserva un potere di ingerenza nello svolgimento dell’attività, il quale si manifesta attraverso l’esercizio di una potestà di direzione, sostituzione e revoca.

Nel rapporto concessorio, l’amministrazione attribuisce al terzo il potere di svolgere una determinata attività in via esclusiva, assegnandogli un potere di monopolio od oligopolio. Secondo l’orientamento tradizionale della dottrina, la concessione rientrerebbe nella categoria dei contratti accessivi a provvedimento, essendo costituita da un regolamento convenzionale delle posizioni giuridiche soggettive delle parti in rapporto di strumentalità con l’atto concessorio, avente natura autoritativa (teoria dualistica o bifasica).

Secondo tale impostazione, l’instaurazione del rapporto giuridico tra concedente e concessionario avverrebbe attraverso una determinazione provvedimentale autoritativa, alla quale accede la conclusione di un accordo di natura privatistica, avente ad oggetto la disciplina del rapporto tra l’amministrazione ed il privato in merito all’utilizzo del bene o alle modalità di erogazione del servizio.

I contratti accessivi, in particolare, sono moduli convenzionali che si caratterizzano per l’assoluta preminenza del provvedimento sul contratto, nel senso che le vicende del primo si riflettono sul secondo e non viceversa.

Altri autori, per contro, propendono per una ricostruzione unitaria della fattispecie, inquadrando le concessioni nella categoria degli accordi sostitutivi di provvedimento (teoria unitaria).

Sotto questo profilo viene così negata la sussistenza di un autonomo atto amministrativo unilaterale ed autoritativo che, se concepito separatamente dalla convenzione o contratto, è privo di autonomi effetti e se considerato invece quale contributo volitivo dell’amministrazione nella formazione dell’accordo, perde i connotati dell’atto unilaterale, essendo unica la fonte del rapporto.

Per tale concezione, dunque, la concessione è costituita da un unico atto negoziale a cui partecipano, sia pure sulla base di posizioni diverse, l’amministrazione ed il privato.

Fino all’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50/2016, il discrimine tra appalto e concessione è stato ricercato dalla giurisprudenza sulla base di differenti criteri interpretativi.

Secondo il criterio del destinatario, mentre negli appalti pubblici di servizi l’appaltatore presta il servizio in favore della p.a., al contrario nella concessione di pubblico servizio il concessionario si sostituisce alla p.a. nell’erogazione del servizio direttamente alla collettività.

Per il criterio gestionale, invece, si è in presenza di una concessione e non di un appalto laddove l’operatore economico si assume i rischi di gestione della prestazione del servizio, rivalendosi sull’utente attraverso la riscossione di un canone.

Secondo il criterio del costo, infine, si ritiene che si abbia concessione se il servizio è reso ai cittadini ed il corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti; si ha invece appalto di servizi se la prestazione è resa all’amministrazione aggiudicatrice, che ne corrisponde il controvalore economico.

Si ritiene che l’accezione di concessione data dal nuovo codice degli appalti pubblici si avvicini maggiormente al criterio gestionale, in quanto specifica meglio la necessità del rischio operativo, a sua volta sul presupposto di un piano di equilibrio economico/finanziario integralmente a rischio del concessionario.

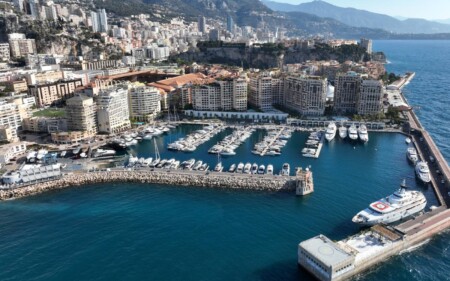

Tanto premesso, nell’ambito delle concessioni assumono particolare importanza le concessioni demaniali marittime, le quali hanno ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato, dietro la corresponsione di un canone.

Prima dell’emanazione della direttiva Bolkestein, era prevista la possibilità di attribuire l’occupazione e l’uso dei suoli demaniali ai privati secondo il dettato dell’art. 37 codice della navigazione e della legge n. 494/93, la quale andava ad integrare la disciplina codicistica con riguardo alle concessioni demaniali marittime con finalità turistica/ricreativa.

Con specifico riferimento a tale finalità, il d.l. n. 400/93 (di conversione della legge citata) delineava un sistema di rinnovo automatico del titolo concessorio (di sei anni in sei anni) che, di fatto, nel protrarre sine die la durata della concessione impediva l’accesso di nuovi operatori in virtù del c.d. diritto di insistenza, in base al quale, al momento del rinnovo di una concessione scaduta, l’amministrazione avrebbe dovuto accordare preferenza a chi ne era precedentemente titolare.

La ratio sottesa alla proroga automatica è rintracciabile nella volontà del legislatore di tutelare gli investimenti effettuati dal concessionario per l’esercizio dell’attività.

Tale sistema, tuttavia, si è visto in contrasto con il diritto europeo e, nello specifico, è evidente il conflitto con quanto affermato a livello comunitario dalla direttiva indicata, secondo la quale, quando il numero di autorizzazioni per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, l’amministrazione è tenuta ad avviare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Come affermato espressamente dalla Corte di Giustizia UE, in particolare, le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate in quanto, diversamente, ci si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49, 56 e 106 TFUE. D’altra parte, osserva la Corte, il rinnovo automatico risulta incompatibile con l’obbligo di gara pubblica previsto per il rilascio delle concessioni.

Inoltre, ove tali concessioni abbiano un interesse transfrontaliero certo, una proroga automatica ad un’impresa con sede in uno Stato costituirebbe una disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese collocate in altri Stati ed interessate al settore.

Secondo il giudice europeo, in ogni caso, una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime può ritenersi giustificata solo in presenza di circostanza eccezionali, come, per esempio, l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento del concessionario uscente, consentendogli di ammortizzare gli investimenti effettuati.

Detto questo, il Decreto Rilancio D.L.. n. 34/2020 - recante misure urgenti contro l’emergenza epidemiologica - all’art. 182 vieta alle amministrazioni competenti di avviare o proseguire i procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio o l’assegnazione delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legga di conversione del decreto medesimo (l. n. 77/2020).

La previsione in questione va letta congiuntamente al richiamo, dalla stessa effettuato, all’art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 145/2018, secondo cui le concessioni demaniali per lo svolgimento di attività turistico/ricreative in essere hanno una durata di quindici anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

In altre termini - con la legge indicata - il legislatore conferma la proroga automatica delle concessioni turistico/ricreative fino al 31 dicembre del 2033.

Le criticità sorgono in considerazione della conferma legislativa di un regime di proroghe automatiche già ritenuto incompatibile con i principi comunitari dal supremo consesso amministrativo, il quale, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, ha evidenziato come l’art. 1, commi 682 e seguenti della legge finanziaria del 2019, recando la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali in essere, configura un rinnovo automatico delle medesime ostativo dell’espletamento di procedura competitive, ponendosi in contrasto con i principi comunitari della concorrenza, imparzialità e trasparenza per la scelta del nuovo concessionario, cosi come affermati dai trattati e dal giudice europeo.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, dunque, è fatto obbligo per gli organi nazionali - giurisdizionali o amministrativi che siano - di dare attuazione alla norma comunitaria, disapplicando la norma interna in contrasto con il diritto europeo.

Di contrario avviso è invece un indirizzo minoritario espresso dalla giurisprudenza di merito, la quale rileva che la pronuncia della Corte di Giustizia non può ritenersi come dichiarativa di interpretazione autentica della norma comunitaria in quanto essa non ha ad oggetto alcuna individuazione della ratio legis di una specifica norma comunitaria, attenendo invece alle generali regole e modalità di applicazione della normativa unionale in genere considerata, dovendosi riguardare alla stregua di un mero “obiter dictum”.

In secondo luogo, si evidenzia come il potere/dovere di disapplicazione della legge interna in contrasto con il diritto europeo non può che fare capo al solo giudice amministrativo, in quanto, trattandosi della disapplicazione della legge, non può prescindersi dal collegamento logico con l’attività di esegesi e di interpretazione della norma; la disapplicazione della legge, si osserva, costituisce il risultato del previo esercizio della funzione interpretativa, la quale deve essere esercitata secondo precisi e consolidati canoni ermeneutici di cui solo il giudice, e non la p.a., può essere ritenuto titolare.

A giudizio di tale impostazione, poi, tale tesi sarebbe suffragata dall’attribuzione in via esclusiva al giudice della facoltà di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa il sospettato contrasto tra norma interna e norma comunitaria; questa facoltà prodromica e funzionale rispetto all’eventuale disapplicazione della norma interna, non sarebbe invece attribuita alla p.a.

Sulla base di tali considerazioni, il suddetto orientamento ritiene che la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella europea, risulti vincolante per la p.a.

Ciò, si osserva, vale ancora di più quando la norma comunitaria da applicare non sia autoesecutiva, ovvero necessiti di interventi legislativi di attuazione e questi non siano stati ancora adottati; in tali ipotesi, infatti, disapplicare la legge interna comporterebbe un “vulnus” in quanto non esiste la norma alternativa applicabile.